2010年03月06日

手作り味噌♪

毎年恒例の、手作り味噌の仕込みですが、

今年も、主人に手伝ってもらい、無事終了しました。^^

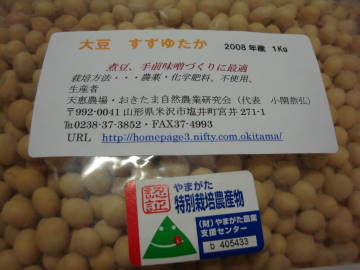

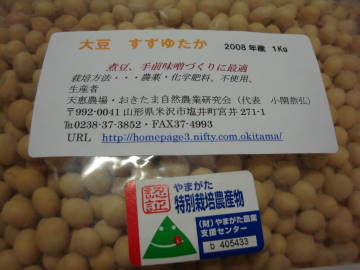

今年の大豆は山形産ではなく、

秋田県産の有機大豆でした。^^;

味噌作りに必要な材料を揃えて、

大豆を茹でるまでが私の担当。

大豆を潰す作業以降は、主人の担当です。^^

最初は、いびつだったみそ玉も、

年々上手になりました。

一度、手作り味噌を食べてしまうと、

そのおいしさにはまってしまい、

なかなか市販の味噌が買えません。^^;

でも、もう少し柔らかい方がいいかなあ?とか、

1年間保存する間に、真っ黒になってしまうので、

どうしたら、もっといい色になるのかしら?

などと、思うこともあります。

そのうち、手作り醤油も作ってみたいなあ~♪

なんて思ったりもしてます。^^

手作り味噌の作り方

今年も、主人に手伝ってもらい、無事終了しました。^^

今年の大豆は山形産ではなく、

秋田県産の有機大豆でした。^^;

味噌作りに必要な材料を揃えて、

大豆を茹でるまでが私の担当。

大豆を潰す作業以降は、主人の担当です。^^

最初は、いびつだったみそ玉も、

年々上手になりました。

一度、手作り味噌を食べてしまうと、

そのおいしさにはまってしまい、

なかなか市販の味噌が買えません。^^;

でも、もう少し柔らかい方がいいかなあ?とか、

1年間保存する間に、真っ黒になってしまうので、

どうしたら、もっといい色になるのかしら?

などと、思うこともあります。

そのうち、手作り醤油も作ってみたいなあ~♪

なんて思ったりもしてます。^^

手作り味噌の作り方

2009年12月04日

ゆず大根の作り方

京都のお漬物といえば、千枚漬けやしば漬けが有名ですが、

その中でも、好きなのが、『ゆず大根』です。

実家でも、家族揃ってゆず大根が大好きです。

お土産やさんのお漬物って、ちょっとしか入っていないから、

1つ2つ買っても、大人数で食べると、すぐになくなっちゃうんですよね~^^;

ですから、数年前から、自家製のゆず大根を作っています。

ちょうど今が旬の柚子を使って、

手作りのゆず大根を作ってみませんか?

もちろん、作り方はとっても簡単です♪^^

ゆず大根の作り方

【材料】

大根 1本

ゆずの皮 1個分

唐辛子 1本

砂糖 100グラム

塩 大さじ2

酢 大さじ2

【作り方】

1. 大根は5mm程度の銀杏切りにする。

2. ゆずの皮はせん切りにする。

3. 唐辛子は種を取り除いて輪切りにする。

4. 大根と全ての材料を一緒に混ぜ合わせる。

本当は、もっとちゃんとした作り方もあるのですが、

もうずっと、この手抜きの方法で作っています。

我が家では、料理にお砂糖を使わないので、

漬物でも、使う量は少なめです。

お砂糖の量は、何度か作りながら、加減してみてくださいね。

今回は、酒やのお嫁ちゃんのリクエストでアップさせていただきました。

手作りのゆず大根、とってもおいしいですから、ぜひお試しを♪^^

ご贈答用には、京都にしかあらへん「ほんまもん」だけを扱っている、

京都ブランドの柚子大根がおススメです。

その中でも、好きなのが、『ゆず大根』です。

実家でも、家族揃ってゆず大根が大好きです。

お土産やさんのお漬物って、ちょっとしか入っていないから、

1つ2つ買っても、大人数で食べると、すぐになくなっちゃうんですよね~^^;

ですから、数年前から、自家製のゆず大根を作っています。

ちょうど今が旬の柚子を使って、

手作りのゆず大根を作ってみませんか?

もちろん、作り方はとっても簡単です♪^^

ゆず大根の作り方

【材料】

大根 1本

ゆずの皮 1個分

唐辛子 1本

砂糖 100グラム

塩 大さじ2

酢 大さじ2

【作り方】

1. 大根は5mm程度の銀杏切りにする。

2. ゆずの皮はせん切りにする。

3. 唐辛子は種を取り除いて輪切りにする。

4. 大根と全ての材料を一緒に混ぜ合わせる。

本当は、もっとちゃんとした作り方もあるのですが、

もうずっと、この手抜きの方法で作っています。

我が家では、料理にお砂糖を使わないので、

漬物でも、使う量は少なめです。

お砂糖の量は、何度か作りながら、加減してみてくださいね。

今回は、酒やのお嫁ちゃんのリクエストでアップさせていただきました。

手作りのゆず大根、とってもおいしいですから、ぜひお試しを♪^^

ご贈答用には、京都にしかあらへん「ほんまもん」だけを扱っている、

京都ブランドの柚子大根がおススメです。

2009年07月05日

自然農法産青梅で梅干しづくり

毎年我が家では、梅酒を作った後に、梅干しを漬けます。

ここ数年、梅干し用に使っているのは、奈良県の自然農法で育てられている青梅です。

有機青梅というのは、栽培期間中には、化学農薬や化学肥料が使われていません。

品種は、高級梅干しにも適していると言われる、「南高梅」です。

南高梅は、皮が薄くて、果肉がとっても柔らかいんです。

今年は、5kgの梅を漬けます。

昨日は、まず、下漬けをしました。

今年の梅は、例年より、粒が一段と大きい物が多かったです。^^

梅干しをはじめて作ったのは、もうかれこれ20年前でしょうか?

職場の同僚のお母さんが、作り方を書いてくれたので、それを見ながら作りました。

もちろん、その手書きのメモは、いまだに大事にとってあります。

はじめて漬けた梅干しは、カビが生えてしまい、

結局、その処理も、同僚のお母さんにしてもらったのでした。^^;

古くから、「梅はその日の難逃れ」とも言われますが、

疲労回復や夏バテ防止など、様々な効能がありますよね。

本当なら、毎日一人1個は食べたいところですが、

我が家では、主人のお弁当の分で1年分が終わってしまいます。

二人で毎日1個ずつ食べるためには、今の倍の量の梅干しが必要なんですよね~。^^

ここ数年、梅干し用に使っているのは、奈良県の自然農法で育てられている青梅です。

有機青梅というのは、栽培期間中には、化学農薬や化学肥料が使われていません。

品種は、高級梅干しにも適していると言われる、「南高梅」です。

南高梅は、皮が薄くて、果肉がとっても柔らかいんです。

今年は、5kgの梅を漬けます。

昨日は、まず、下漬けをしました。

今年の梅は、例年より、粒が一段と大きい物が多かったです。^^

梅干しをはじめて作ったのは、もうかれこれ20年前でしょうか?

職場の同僚のお母さんが、作り方を書いてくれたので、それを見ながら作りました。

もちろん、その手書きのメモは、いまだに大事にとってあります。

はじめて漬けた梅干しは、カビが生えてしまい、

結局、その処理も、同僚のお母さんにしてもらったのでした。^^;

古くから、「梅はその日の難逃れ」とも言われますが、

疲労回復や夏バテ防止など、様々な効能がありますよね。

本当なら、毎日一人1個は食べたいところですが、

我が家では、主人のお弁当の分で1年分が終わってしまいます。

二人で毎日1個ずつ食べるためには、今の倍の量の梅干しが必要なんですよね~。^^

2009年06月06日

梅酒をつくりました

6月と言えば、梅の季節ですよね。

梅雨という言葉にも「梅」が使われているくらいですから、

梅の時期に雨がたくさん降るということなのでしょうか?

梅雨の語源にはいくつか説があるようですが…

我が家では毎年この時期に、梅酒と梅干しを作ります。

いつもは、自然食品のお店で青梅や黄梅を買ったりするのですが、

今年は、初めてネットショップで奈良県産の南高梅を注文しました。

南高梅は、今月の中旬過ぎに到着予定です。

梅酒用の青梅は、有機栽培の梅が、近くの自然食品のお店で手に入ったので、

主人のお休みに合わせて、主人に梅酒を作ってもらいました。

梅酒は、私が作っても、ほとんど主人の飲まれてしまうので、

数年前から、梅酒作りは主人の担当にしたのです。^^

うちの主人には、ちょっと(?)こだわりがありまして、

我が家の梅酒は、ホワイトリカーではなく、泡盛の古酒を使います。

また、お砂糖も、沖縄産の黒砂糖を使います。

いわゆる「黒糖梅酒」ですね。

手前の瓶が今年作った梅酒で、奥が昨年作った梅酒です。

これからの季節は、梅酒のロックがおいしいですよね~♪

まったく、酒飲み夫婦で、困ります。^^;

梅雨という言葉にも「梅」が使われているくらいですから、

梅の時期に雨がたくさん降るということなのでしょうか?

梅雨の語源にはいくつか説があるようですが…

我が家では毎年この時期に、梅酒と梅干しを作ります。

いつもは、自然食品のお店で青梅や黄梅を買ったりするのですが、

今年は、初めてネットショップで奈良県産の南高梅を注文しました。

南高梅は、今月の中旬過ぎに到着予定です。

梅酒用の青梅は、有機栽培の梅が、近くの自然食品のお店で手に入ったので、

主人のお休みに合わせて、主人に梅酒を作ってもらいました。

梅酒は、私が作っても、ほとんど主人の飲まれてしまうので、

数年前から、梅酒作りは主人の担当にしたのです。^^

うちの主人には、ちょっと(?)こだわりがありまして、

我が家の梅酒は、ホワイトリカーではなく、泡盛の古酒を使います。

また、お砂糖も、沖縄産の黒砂糖を使います。

いわゆる「黒糖梅酒」ですね。

手前の瓶が今年作った梅酒で、奥が昨年作った梅酒です。

これからの季節は、梅酒のロックがおいしいですよね~♪

まったく、酒飲み夫婦で、困ります。^^;

2009年02月20日

手作り味噌の作り方

手作り味噌は、一見難しそうに思われがちですが、実はとっても簡単です。

市販の味噌とは比べものにならないほどおいしいですから、ぜひ挑戦してみてくださいね。^^

【材料】

大豆 1Kg

米こうじ 1Kg

塩 400g~500g

1.大豆はよく洗い、一晩、水に漬けておきます。

※3倍くらいに膨らみますから、大きめの鍋にたっぷり水を入れてくださいね。

2.翌日、大豆がかぶるくらい水を足して、柔らかくなるまで煮ます。

※最初は強火で、沸騰したら弱火にしてください。

※時々かき混ぜて、あくは取り除き、吹きこぼれたり焦がさないようにしてください。

※柔らかくなるまでは2~3時間かかります。 (圧力鍋を利用するともっと効率的ですよ!)

3.親指と小指でつまんで、つぶれるくらい柔らかくなったら、ザルにあけて煮汁をよくきります。

※煮汁は捨てないでとっておいてくださいね。

4.ビニール袋を二重にして大豆を入れ、足で、つぶが目立たなくなるまでよく踏みつぶします。

※この時、ビニール袋の口は開けたままにして、空気を抜きながら踏んでください。

※熱いですから、厚めの靴下をはいてくださいね。

※マッシャーやすりこぎなどを使ってすりつぶしてもいいですし、ミキサーにかけてもOKです!

5.大き目のボールかバケツ、またはすし桶などにこうじを広げて、手でよくもみほぐしてから、塩を加えて均一になるように混ぜ合わせます。

6.5.に、つぶした大豆を加えてよく練り合わせます。

※この時、ぼろぼろして硬いようなら少し煮汁を加えてくださいね。

7.よく混ぜ終えたら、おにぎりを作るようにみそ玉を作ります。

※これは空気を抜くためです。

8.瓶(かめ)を熱湯で消毒し、底に塩をふってから、みそ玉を投げ入れ、すき間なく詰めていきます。

※木樽や、ポリバケツなどを使う場合は、ビニール袋を敷いてから入れてください。

※瓶がおすすめなのは、味噌が呼吸できるからです。 (私はいつもタッパーですが…^^;)

9.詰め終わったら、表面を平らにならして、軽く塩をふってから、空気が入らないように蓋をします。

※この時、私はサランラップを蓋代わりにして、ビニール袋をたたみ込みます。

10.涼しい場所で保存し、1~2ヶ月したら食べられます。

我が家では、多少つぶが残っていても気にしません。

時々、お味噌汁の中に、豆の形をしたまま現れることもあります。^^

お味噌作りは、初心者の方でも失敗が少ないと思いますから、

ぜひ、お味噌作りを楽しんでくださいね。^^

市販の味噌とは比べものにならないほどおいしいですから、ぜひ挑戦してみてくださいね。^^

【材料】

大豆 1Kg

米こうじ 1Kg

塩 400g~500g

1.大豆はよく洗い、一晩、水に漬けておきます。

※3倍くらいに膨らみますから、大きめの鍋にたっぷり水を入れてくださいね。

2.翌日、大豆がかぶるくらい水を足して、柔らかくなるまで煮ます。

※最初は強火で、沸騰したら弱火にしてください。

※時々かき混ぜて、あくは取り除き、吹きこぼれたり焦がさないようにしてください。

※柔らかくなるまでは2~3時間かかります。 (圧力鍋を利用するともっと効率的ですよ!)

3.親指と小指でつまんで、つぶれるくらい柔らかくなったら、ザルにあけて煮汁をよくきります。

※煮汁は捨てないでとっておいてくださいね。

4.ビニール袋を二重にして大豆を入れ、足で、つぶが目立たなくなるまでよく踏みつぶします。

※この時、ビニール袋の口は開けたままにして、空気を抜きながら踏んでください。

※熱いですから、厚めの靴下をはいてくださいね。

※マッシャーやすりこぎなどを使ってすりつぶしてもいいですし、ミキサーにかけてもOKです!

5.大き目のボールかバケツ、またはすし桶などにこうじを広げて、手でよくもみほぐしてから、塩を加えて均一になるように混ぜ合わせます。

6.5.に、つぶした大豆を加えてよく練り合わせます。

※この時、ぼろぼろして硬いようなら少し煮汁を加えてくださいね。

7.よく混ぜ終えたら、おにぎりを作るようにみそ玉を作ります。

※これは空気を抜くためです。

8.瓶(かめ)を熱湯で消毒し、底に塩をふってから、みそ玉を投げ入れ、すき間なく詰めていきます。

※木樽や、ポリバケツなどを使う場合は、ビニール袋を敷いてから入れてください。

※瓶がおすすめなのは、味噌が呼吸できるからです。 (私はいつもタッパーですが…^^;)

9.詰め終わったら、表面を平らにならして、軽く塩をふってから、空気が入らないように蓋をします。

※この時、私はサランラップを蓋代わりにして、ビニール袋をたたみ込みます。

10.涼しい場所で保存し、1~2ヶ月したら食べられます。

我が家では、多少つぶが残っていても気にしません。

時々、お味噌汁の中に、豆の形をしたまま現れることもあります。^^

お味噌作りは、初心者の方でも失敗が少ないと思いますから、

ぜひ、お味噌作りを楽しんでくださいね。^^

2009年02月19日

手作り味噌の仕込み

我が家で、毎年この時期にかかせないのが、味噌作りです。

今年も、主人のお休みの日を狙って、手作り味噌を仕込みました。

いつも自然食品のお店で、無農薬大豆や麹を注文するのですが、

今年使用したのは、山形産の無農薬大豆です。

麹は米麹にしました。

以前、一度だけ麦麹で作ったことがありますが、

やっぱり米麹の方が滑らかなお味噌になります。

みそ作りに必要なのは、大豆と麹、そして塩だけです。

一番最初にみそを作ろうと思ったときに参考にしたのが、「クッキングパパ」でした。

主人はマンガが大好きなので、「美味しんぼ」 なんかも揃ってますよ~!^^

最初は、私がひとりで作っていたのですが、

最近では主人も手伝ってくれるようになり、力仕事は主人の担当です。

この味噌玉も主人が作りました。

今年のみそは、主人の手あかたっぷりの味噌です。

どんな味になるか、今から楽しみです♪^^

今年も、主人のお休みの日を狙って、手作り味噌を仕込みました。

いつも自然食品のお店で、無農薬大豆や麹を注文するのですが、

今年使用したのは、山形産の無農薬大豆です。

麹は米麹にしました。

以前、一度だけ麦麹で作ったことがありますが、

やっぱり米麹の方が滑らかなお味噌になります。

みそ作りに必要なのは、大豆と麹、そして塩だけです。

一番最初にみそを作ろうと思ったときに参考にしたのが、「クッキングパパ」でした。

主人はマンガが大好きなので、「美味しんぼ」 なんかも揃ってますよ~!^^

最初は、私がひとりで作っていたのですが、

最近では主人も手伝ってくれるようになり、力仕事は主人の担当です。

この味噌玉も主人が作りました。

今年のみそは、主人の手あかたっぷりの味噌です。

どんな味になるか、今から楽しみです♪^^